EL INDEPENDIENTE

27 noviembre 2018

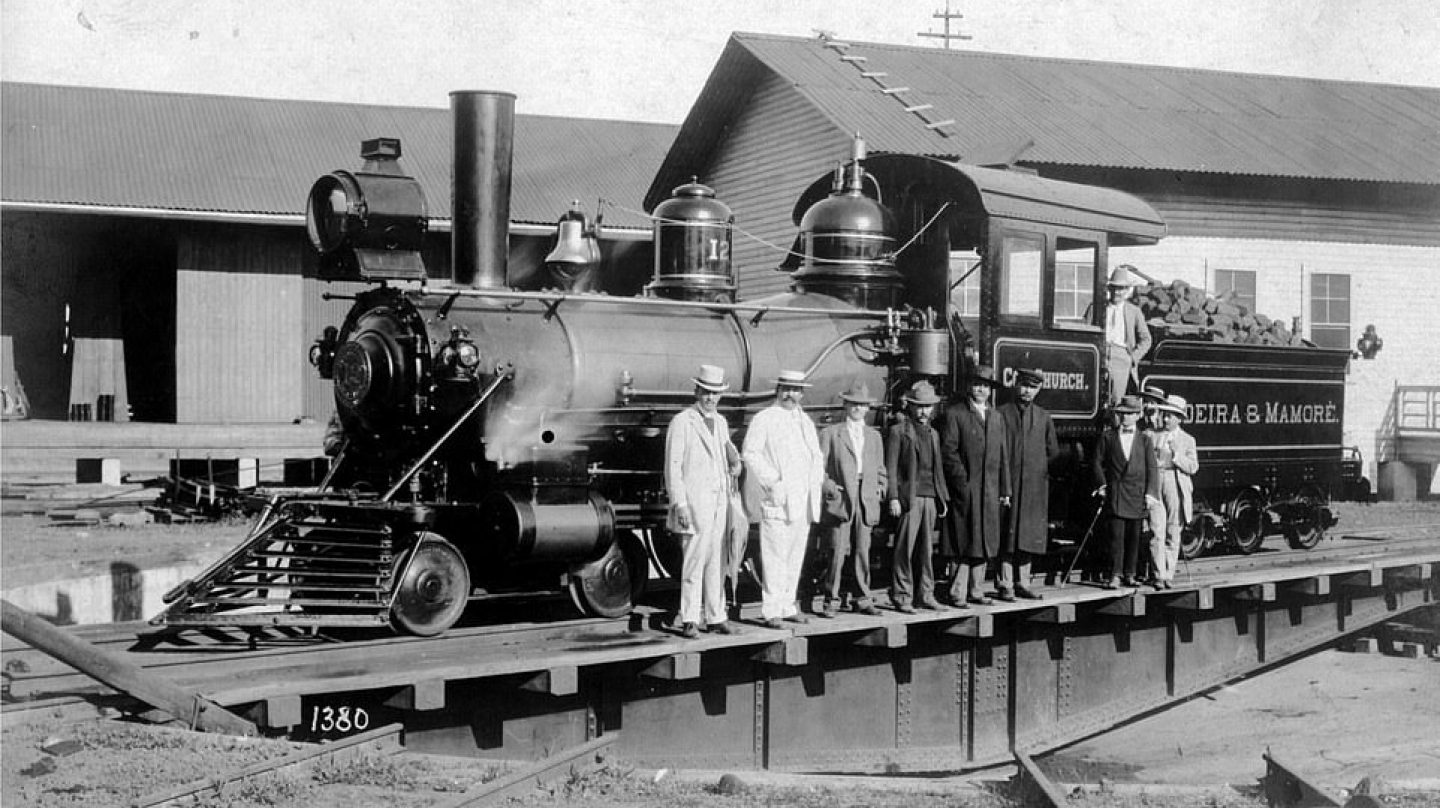

El tren que mató a 6.000 personas sin descarrilar

En la historia de los negocios hay empresas que presumen de origen y otras obligadas a esconderlo. Entre las primeras está Microsoft, que nació en el manido garaje de Bill Gates; o Facebook, que echó a andar en el colegio mayor de Mark Zuckerberg. Hay otros arranques épicos, como el granero que alumbró el primer Ford o la trastienda de la farmacia donde brotó la Coca-Cola.

Otras multinacionales nunca han podido sacar pecho a costa de la estirpe. Que se lo digan a los gigantes del caucho. Goodyear, Dunlop o Michelin nacieron al calor de la fiebre del caucho, un negocio que eclosionó a principios del siglo XIX en la Amazonia y se cobró la vida de decenas de miles de personas. La mayoría, en los campos de recolección del codiciado látex. Y otros muchos, en la construcción de un tren maldito para transportarlo.

Los obreros no tardaron en apodarlo Ferrocarril del Diablo. Tenían motivos. En las sucesivas obras acometidas para extender los raíles murieron más de 6.000, laminados por enfermedades tropicales o atacados por animales salvajes.

Sólo una ambición desmedida podía activar un proyecto tan estrambótico: abrir una línea ferroviaria en la selva más grande y más espesa. Y en la Amazonia de finales del siglo XIX, había mucha, alentada por los cientos de miles de dólares que movía ya el negocio del caucho.

El material se obtiene de la savia que emanan algunas especies de árboles tropicales de América, Asia y África. Fue en la región del Amazonas donde primero se descubrieron sus propiedades comerciales. A partir del látex se obtenía una goma dura pero flexible, con altas propiedades como aislante.

Plantación de árboles de caucho.

Los árboles –y por tanto las posibilidades de ganancia- se concentraban, sobre todo, en los territorios amazónicos de Brasil, Perú, Colombia y Bolivia. Allí empezó a extraerse el caucho. Pero fue a miles de kilómetros de distancia donde el producto transmutó en el material que generaría el verdadero negocio.

En 1839, el estadounidense Charles Goodyear ideó un proceso denominado vulcanización, que permitía transformar el caucho en una goma que no se alteraba ante los cambios de temperatura. El norteamericano puso la primera piedra de la industria del caucho. La segunda la aportaría cuatro décadas más tarde un escocés, John Boyd Dunlop. El proceso de Goodyear le sirvió para crear la primera llanta neumática, en 1887. Sólo cuatro años después, el francés Édouard Michelin desarrolló el primer neumático desechable.

Una de las primeras llantas neumáticas fabricadas por Goodyear.

Las aplicaciones de ambos inventos marcaron antes y un después para el transporte. Se abría un universo de alternativas de negocio y todas ellas requerían toneladas y toneladas de caucho. Al olor del dinero acudieron de inmediato empresarios sin escrúpulos, dispuestos a sacrificarlo todo para hacer fortuna. Incluso las vidas de otros.

“Miles de europeos y americanos circulaban ufanos por avenidas de las grandes ciudades de Occidente con sus bicicletas, velomotores y automóviles, ignorantes de que, en las lejanas selvas amazónicas, cada uno de sus flamantes vehículos tenían un precio añadido al de su costo en fábrica: miles de vidas humanas”, recuerda Javier Reverte en su libro El Río de la Desolación. El escritor y periodista español recorrió los escenarios de la fiebre del caucho en un viaje que casi le cuesta la vida, al contraer la malaria.

El boom del látex comenzó a germinar a mediados del siglo XIX y vivió su momento álgido en el tramo final de la centuria. A la cabeza de los pioneros estaba el peruano Carlos Fermín Fitzcarrald. En jungla profunda e inabarcable, sólo el Amazonas y sus afluentes permitían mover el oro verde. Explorador, comerciante, aventurero… Fitzcarrald abrió rutas fluviales para dar salida a la materia prima, desde el corazón de la selva hacia el Atlántico. Su epopeya la narró el cineasta alemán Werner Herzog en Fitzcarraldo, con Klaus Kinski metido en la piel del cauchero.

Según algunos historiadores, el comerciante peruano comenzó a aplicar por primera vez los métodos de explotación que convirtieron las explotaciones en campos de concentración. Los perfeccionaría años más tarde quien pasaría a la historia como el verdadero y cruel rey del caucho, Julio César Arana.

La mecánica era sencilla, pero brutalmente eficaz. Los empresarios retribuían en especie a sus recolectores, procedentes –la mayoría- de las tribus de la Amazonia. Prestaban vivienda, enseres o herramientas a los trabajadores y estos satisfacían la deuda con el fruto de las recolecciones. La trampa estaba en la tasación que el empresario hacía de ese trabajo. El valor asignado a lo prestado era infinitamente superior al producto recibido. A medida que crecían las necesidades de los trabajadores, engordaba exponencialmente la deuda. Así, el terrateniente se garantizaba atar, casi de por vida, a los campesinos y sus familias.

El escritor canario Alberto Vázquez-Figueroa, gran conocedor de la zona, lo describe con exactitud en su novela Manaos:

-Nací bajo un árbol de caucho. Creo que en vez de leche me criaron con goma. Sé todo lo que se puede saber sobre estas tierras y me consta que nunca volveremos.

-Mi deuda es pequeña –señaló Arquímedes-. Con suerte, en un año la habré pagado.

-No seas iluso –comentó una voz bronca tras él-. Dentro de un año, aunque hayas trabajado por cien, tu deuda será diez veces mayor.

Los réditos del sistema fueron creciendo de manera proporcional a la crueldad de los caucheros. Con Julio César Arana al frente. “De repente, un capataz velludo y bilioso se encaramó sobre una tarima y disparó al viento su Winchester”, narra el colombiano José Eustasio Rivera en su memorable novela La Vorágine. “Todas las caras se volvieron al orador. ‘Caucheros –exclamó éste-, ya conocéis la munificencia del nuevo propietario. “El señor Arana ha formado una compañía que es dueña de los cauchales de La Chorrera y los de El Encanto. ¡Hay que trabajar, hay que ser sumisos, hay que obedecer!’”.

El magnate peruano del caucho Julio César Arana, junto a su plantilla, en una imagen del Archivo de la Municipalidad de Maynas,

Rivera cuenta de la manera más cruda el infierno diario donde sobrevivían los recolectores del caucho. Y reflexiona sobre los límites de la maldad a lo largo de un libro que guarda numerosos paralelismos con la obra cumbre de Joseph Conrad, El Corazón de las Tinieblas (que se desarrolla en torno a otro río, africano, el Congo).

Los capataces de Arana –y de otros terratenientes- pronto dieron rienda suelta a sus peores instintos. Y se afanaron en elevar la producción a golpe de látigo. “Era sabido que los Arana, para evitar que los salvajes huyeran de nuevo del bosque, guardaban a sus hijos como rehenes, y el día que el indio no regresaba de la jungla con la cantidad de goma exigida, se le cortaba una mano al niño. Al otro día, otra mano, más tarde los pies, y así hasta terminar por descuartizarle por completo”, escribe Vázquez-Figueroa en Manaos.

El apetito insaciable de los caucheros empujó proyectos estrambóticos que permitieran multiplicar aún más el beneficio. Entre ellos, el Ferrocarril del Diablo. Desde el punto de vista logístico, la idea era buena. Se trataba de enlazar los ríos Madeira y Mamoré con una línea ferroviaria. El objetivo: facilitar la evacuación de caucho brasileña y boliviano hacia el Amazonas, usando las vías fluviales.

Hasta la puesta en marcha del proyecto, en la segunda mitad del siglo XIX, toda la producción se transportaba por río. No había muchas más alternativas, dada la complicada orografía. Los promotores pensaron que un tren ayudaría a conectar cuencas. Y si la línea Madeira-Mamoré funcionaba, podrían abrirse otras.

El primero en lanzarse a la aventura, en 1871, fue militar estadounidense, George Earl Church. Acostumbrado a lidiar en la vida con dificultades –fue coronel en la Guerra de Secesión- pronto se topó con la realidad del Amazonas. El amplio catálogo de enfermedades tropicales -malaria, disentería, fiebre amarilla…- y los animales salvajes se encargaron de disparar el número de muertos y de mermar el ánimo de los que seguían vivos.

El proyecto se abandonó con apenas unos kilómetros de vías instalados. Doce años más tarde, intentaría resucitarlo –con idéntico fracaso- una empresa de Filadelfia, P & T Collins. Pero el intento más ambicioso no se llevaría a cabo hasta principios del siglo XX. Financiado por el Gobierno brasileña, la nueva andanada arrancó en 1907, situando la cabecera de la línea en la ciudad brasileña de Porto Velho, a orillas del río Madeira.

Panorámica del Parque Nacional de Anavilhanas, cerca de la brasileña Manaos.

Según cuenta Javier Reverte en su libro sobre el Amazonas, el proyecto duró seis años y en él trabajaron operarios de 152 nacionalidades distintas. Desde los buscavidas europeos que buscaban un nuevo Eldorado, a los indígenas que huían de su propia miseria.

“En agosto de 1912 se colocaba la última traviesa de la vía férrea en la estación de Guarajá-Mirim y la línea alcanzaba los 360 kilómetros. Según los datos de la compañía, 1.552 hombres habían fallecido durante los seis años que duraron los trabajos”, escribe Reverte. “Pero, en realidad”, añade, “eran contabilizados tan sólo aquellos que expiraban en el hospital de la Candelaria”. “Faltaban en el cómputo los que perecían en la selva y eran enterrados por sus compañeros en cualquier lugar antes de que los cuerpos se pudrieran o se los comieran las hormigas. No contaban los que se marchaban en los barcos hacia el Amazonas y el Atlántico, enfermos y sin un chavo en el bolsillo y morían en la travesía”, concluye el escritor en El Río de la Desolación.

El tren que pretendía estirar los beneficios del caucho echó a rodar… cuando el precio del látex comenzó a descender. Primero con suavidad y más tarde sin freno. La explicación había que buscarla muy lejos de la Amazonia, en el sudeste asiático, cuyo caucho empezó inundar el mercado internacional. La goma de Malasia tenía idénticas propiedades que la brasileña o la peruana, pero a un precio mucho más competitivo.

El desplome de la cotización redujo las arcas de los productores americanos y cortó la carísima financiación del ferrocarril. Sus técnicos tenían que afrontar diariamente los zarpazos de una selva que le comía terreno a la línea y levantaba –literalmente- las vías.

El Gobierno brasileño acabó cerrando buena parte de la infraestructura en la década de los 30 y sólo mantuvo en activo algunos tramos. En 1972 la cerró completamente, abandonando a su suerte kilómetros y kilómetros de traviesas y raíles, condenados a ser engullidos por la jungla. A convivir bajo tierra con los cadáveres de los miles de obreros que decidieron probar suerte desafiando a la naturaleza.